11.11.2025

In der Berufsausbildung treffen Menschen mit unterschiedlichen Vorerfahrungen, Erwartungen und Persönlichkeiten aufeinander. Für Ausbilderinnen und Ausbildern ist es deshalb entscheidend, die Lernenden nicht nur fachlich, sondern auch menschlich zu begleiten. Dabei spielen Empathie und Impathie eine Schlüsselrolle.

Empathie – die Fähigkeit, sich in andere hineinzuversetzen

Empathie ist weit mehr als „Mitgefühl“ – sie ist eine Schlüsselkompetenzin der Ausbildung. Sie ermöglicht, Signale von Auszubildenden frühzeitig wahrzunehmen, nonverbale Hinweise richtig zu deuten und angemessen zu reagieren. Wer empathisch handelt, erkennt Lernwiderstände, Motivationslöcher oder persönliche Belastungen, bevor diese zu Konflikten werden.

Empathisches Verhalten umfasst drei verschiedene Dimensionen:

Kognitive Empathie: das Verständnis für Gedanken, Perspektiven und Motive anderer.

Emotionale Empathie: das Mitfühlen mit den Emotionen anderer Menschen.

Soziale Empathie: die Fähigkeit, situativ richtig zu handeln – z. B. tröstend, ermutigend oder klärend.

Gerade in der Ausbildung zählt die soziale Empathie – sie verbindet Wissen über Menschen mit Handlungskompetenz. Diese feinen Nuancen, Gefühle der Auszubildenen wahrzunehmen, erleichtert das Arbeiten miteinander und sorgt für eine positive Lernkultur.

Empathie in der Ausbildung fördern – so einfach gelingt es

Aktives Zuhören: Wiederhole das Gesagte in eigenen Worten – das zeigt echtes Interesse und schenke volle Aufmerksamkeit, bevor du reagierst.

Offene Fragen: „Wie fühlst du dich mit dieser Aufgabe?“ Diese Frage fördert Selbstreflexion bei deinen Auszubildenden.

Feedback auf Augenhöhe: Statt Kritik – gehe gemeinsam auf Lösungssuche.

Körpersprache beachten: Blickkontakt, offene Haltung, ruhiger Ton – all das schafft Sicherheit.

Perspektivwechsel: Wechsele den Blickpunkt und stellen dir vor, was dein Auszubildender gerade fühlt, bzw. wie Gesagtes angekommen sein könnte.

Empathisches Handeln stärkt Vertrauen und schafft die Basis für ein positives Lernklima. Wer als Ausbilder:in empathisch handelt, erkennt früh, wenn Lernende überfordert, frustriert oder unsicher sind. Doch Empathie allein genügt nicht: Auch Impathie – also der bewusste Umgang mit der eigenen inneren Distanz – ist entscheidend, um professionell und handlungsfähig zu bleiben.

Impathie – die Kompetenz, emotionale Grenzen zu schützen

Impathie beschreibt die bewusste Fähigkeit, eine innere Grenze zu ziehen, wenn Situationen emotional herausfordernd sind. Das schützt vor emotionaler Erschöpfung. Gerade in herausfordernden Ausbildungssituationen – etwa bei Konflikten– hilft es, Gefühle wahrzunehmen, aber nicht zu übernehmen. Impathisch zu handeln bedeutet: Ich nehme wahr, aber ich übernehme nicht.

So stärkst du deine Impathie

Impathie ist keine angeborene Fähigkeit, sondern eine Haltung, die sich entwickeln lässt. Sie entsteht aus Selbstwahrnehmung, Erfahrung und gezielter Reflexion. Es gibt vier zentrale Kernprozesse, die impathisches Handeln fördern:

Selbstwahrnehmung: Nimm deine Gefühle wahr.

Abgrenzungskompetenz: Betrachte das Erleben aus der Distanz.

Bewertungsfreiheit: Bewerte deine Gefühle nicht – alles ist ok.

Selbstfürsorge: Verstehe die Ursachen deiner Gefühle und erörtere den Grund.

Impathie verhindert, dass Empathie zu Überforderung führt, und schafft eine klare Grundlage für die Zusammenarbeit in deinem Ausbildungsbetrieb.

Praktische Wege zu mehr Impathie im Ausbildungsalltag

Atempausen einlegen: Kurz innehalten - durchatmen - bevor du auf emotionale Situationen reagierst.

Emotionale Hygiene: Nach schwierigen Gesprächen bewusst „abschalten“ – etwa durch Bewegung, Journaln oder Austausch im Team.

Grenzen klar kommunizieren: Steh zu deinen Grenzen! Offene Gespräche über Belastung fördern gegenseitiges Verständnis.

Reflexionsroutine etablieren: Schreibe regelmäßig ein Journal oder frage dich, was du heute besonders bewegt hast und warum? Was steckt dahinter?

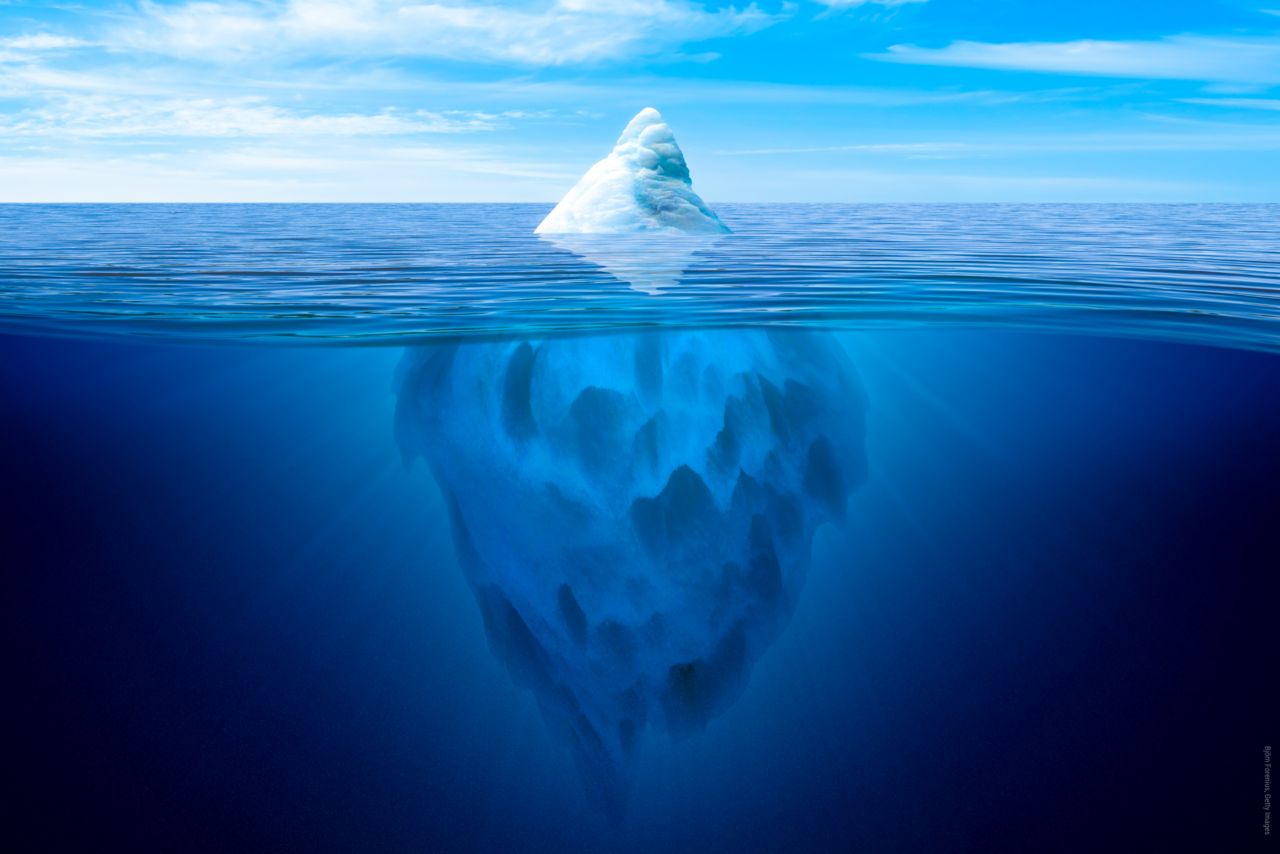

Das Zusammenspiel von Empathie und Impathie

Kurzum: Empathie öffnet – Impathie stabilisiert. Beides zusammen ergibt die emotionale Intelligenz, die gute Ausbildung prägt. Ohne Empathie fehlt die Verbindung zu den Lernenden. Ohne Impathie fehlt die Kraft, sie langfristig zu begleiten. Ein ausgewogenes Verhältnis macht Ausbilder:innen zu authentischen, belastbaren und vertrauenswürdigen Lernbegleiter:innen.

Empathie und Impathie – ein Balanceakt

…und wie du dabei nicht das Gleichgewicht verlierst:

Aktives Zuhören (üben): Wiederhole das Gehörte in eigenen Worten, um Verständnis zu zeigen.

Gefühle benennen: Signalisiere, dass du die Emotionen des Gegenübers wahrnimmst („Ich sehe, dass dich das gerade sehr beschäftigt.“) und benenne eigene Emotionen.

Eigene Positionen und Grenzen formulieren: Sage klar, was dir wichtig ist („Mir ist es wichtig, dass Aufgaben zuverlässig erledigt werden.“).

Feedback-Kultur etablieren: Gib dir regelmäßig Feedback.

Reflexion im Arbeitsalltag einplanen: Nimm dir regelmäßig Zeit, um das eigene Verhalten und das Miteinander mit deinen Azubis zu reflektieren.

Fazit: Empathisch führen, impathisch bleiben – für starke Lernbeziehungen

Für das Berufsbildungspersonal sind Empathie und Impathie keine „Soft Skills“, sondern essenzielle Werkzeuge im täglichen Ausbildungsprozess. Wer sowohl die Perspektive der Lernenden ernst nimmt als auch die eigenen Standpunkte klar vertritt, schafft eine Ausbildungskultur, die von Vertrauen, Respekt und Verbindlichkeit geprägt ist – und damit die Basis für erfolgreiches Lernen legt. Für das Ausbildungsunternehmen hat es den strategischen Vorteil, dass die Auszubildenden eine stärkere Bindung zum Unternehmen aufbauen, es zu weniger Abbrüchen kommt und eine Weiterbeschäftigung nach Ende der Ausbildung erwünscht ist.

Sprich: Mit Gefühl führen – mit Haltung bleiben