01.09.2025

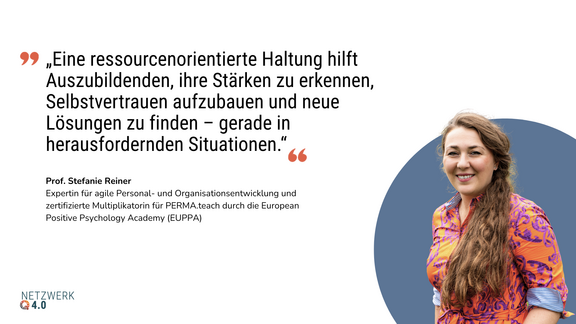

Prof. Stephanie Reiner verbindet Wissenschaft und Praxis der Positiven Psychologie, um Ausbildung neu zu denken. Sie erklärt im Interview, warum ein ressourcenorientierter Blick Auszubildenden hilft, Selbstvertrauen zu entwickeln, Herausforderungen zu meistern und Eigenverantwortung zu übernehmen. Frau Reiner spricht über Positive Leadership nach dem PERMA-Modell, einfache Tools für den Ausbildungsalltag und darüber, wie Betriebe eine „Kultur des Gelingens“ aufbauen können – für mehr Motivation, Sinn und Freude am Lernen.

Was hat Sie persönlich zur Positiven Psychologie geführt und was fasziniert Sie daran besonders im Kontext von Bildung und Ausbildung?

Stephanie Reiner (SR): Mein erster Kontakt mit der Positiven Psychologie war in 2016 im Rahmen meiner Ausbildung zum systemischen Coach am Institut für Systemische Beratung (ISB-Wiesloch). Besonders geprägt hat mich der Ansatz der ressourcenorientierten Haltung: Es ging darum, bewusst den Blick von Problemen und Defiziten wegzulenken und in Lebensbereiche zu blicken, in denen Menschen bereits erfolgreich sind oder in denen die Problembewältigung bereits gelingt. Mir hat die Vorstellung gefallen, dass Menschen über verschiedene Ressourcenquellen verfügen, die ihnen in schwierigen Situationen helfen können. Um diese Ressourcenquellen zu aktivieren, können positiv-psychologische Praktiken hilfreich sein.

Gerade im Ausbildungskontext halte ich den ressourcenorientierten Ansatz für besonders wertvoll. Denn Auszubildende stehen vor tiefgreifenden Veränderungen: Sie starten ins Berufsleben, müssen hierfür den Übergang von der Schule in die Arbeitswelt meistern und sich mit einer neuen Rolle identifizieren – und manche von ihnen, müssen auch erstmals eigenständig wohnen und wirtschaften. Diese transformative Phase ist eine herausfordernde Entwicklungsaufgabe. Ressourcenorientierung kann Auszubildenden dabei helfen, neue Lösungen für ihre Problemsituationen zu finden und Selbstwirksamkeit zu erfahren.

Was bedeutet Positive Leadership für Sie und wie unterscheidet es sich von traditioneller Führung im Ausbildungsbereich?

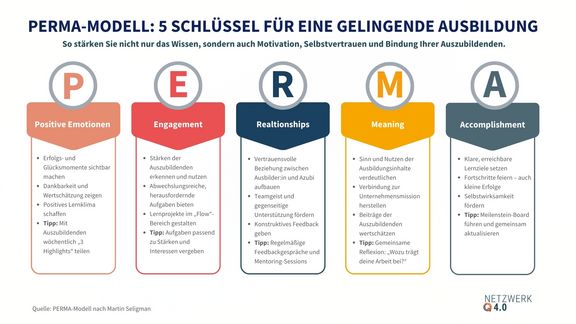

SR: Positive Leadership ist für mich ein entwicklungsorientierter Führungsstil, der auf den Prinzipien der Positiven Psychologie basiert. Ein zentrales Modell in diesem Zusammenhang ist das PERMA-Modell von Prof. Dr. Martin Seligman, das von Dr. Markus Ebner gezielt für den Führungskontext weiterentwickelt wurde.

Im Mittelpunkt dieses Modells – und namensgebend für das Akronym PERMA – stehen fünf zentrale Elemente: die Förderung positiver Emotionen (Positive Emotions), die gezielte Nutzung individueller Stärken (Engagement), der Aufbau tragfähiger Beziehungen (Relationship), das Erleben von Sinn bei der Arbeit (Meaning) sowie die Möglichkeit, Einfluss auf die Arbeit und die Erreichung von Zielen zu nehmen (Accomplishment).

Positive Leadership unterstützt Auszubildende dabei, sich fachlich und persönlich weiterzuentwickeln und fördert zugleich ihr Wohlbefinden. Im Gegensatz zu traditionellen, eher aufgabenorientierten Führungsstilen steht hier die „Wissenschaft des gelingenden Arbeitens“ im Mittelpunkt – ein Begriff, den Dr. Daniela Blickhan geprägt hat. Positive Leadership ist also kein Ersatz, sondern eine sinnvolle Ergänzung der klassischen Führungsansätze. Durch kleine, gezielte ressourcenorientierte Impulse können sie einfach und wirkungsvoll in den Ausbildungsalltag integriert werden.

Besonders spannend ist, dass das PERMA-Modell mittlerweile auch im Kindergarten- und Schulkontext in Österreich erfolgreich erprobt wird. Es ist daher durchaus denkbar, dass „PERMA.teach“ irgendwann auch in deutschen Berufsschulen Einzug erhält.

Welche Haltungen oder Werkzeuge aus der Positiven Psychologie sind für Ausbilder:innen besonders wertvoll, um Motivation und Eigenverantwortung zu stärken?

SR: Eine zentrale Haltung ist aus meiner Sicht die Ressourcenorientierung. Sie hilft Ausbilder*innen, den Fokus auf Stärken und Entwicklungsmöglichkeiten zu richten – statt auf Defizite. Um eine ressourcenorientierte Haltung zu entwickeln, können Ausbilder:innen zum einen die eigene Praxis reflektieren: Was kann der oder die Auszubildende besonders gut? Wie habe ich die Auszubildenden in schwierigen Lernsituationen bereits erfolgreich unterstützt und ermutigt?

Ebenso wirkungsvoll sind ressourcenorientierte Gespräche mit Auszubildenden. Dabei können gezielte Fragen Auszubildenden dabei helfen, sich über ihr Ressourcenrepertoire bewusst zu werden – etwa: Wer kann dich bei dieser schwierigen Aufgabe unterstützen – von wem fühlst du dich ermutigt? Was bereitet dir Freude in der Ausbildung, und wie lässt sich dieser Aspekt in die aktuelle Lernaufgabe integrieren? Welche Fähigkeiten zeigst du bereits in anderen Lernkontexten, die dir auch hier helfen könnten?

Gerade wenn sich Auszubildende eine Arbeitsaufgabe noch nicht zutrauen, kann es aufschlussreich sein, die vorhandenen Ressourcen genauer zu betrachten. Oft sind nämlich schon hilfreiche Handlungsstrategien da, aber in den Lernfeldern nicht bewusst zugänglich.

Deshalb verwende ich gerne den Begriff „Ressourcenrepertoire“ von Dr. Bodo Klemenz.

Den Begriff „Repertoire“ gibt es auch im Theaterkontext. Er beschreibt die Gesamtheit aller eingeübten Darbietungen, die jederzeit abrufbar sind. Übertragen auf die Lehre bedeutet das: Auch in Herausforderungen können Auszubildende auf bereits vorhandene Fähigkeiten und bewährte Strategien zurückgreifen – selbst wenn diese nicht sofort sichtbar sind. Ressourcenorientierung stärkt die Eigenverantwortung und fördert die „Hilfe zur Selbsthilfe“ – eine tragende Säule in Zeiten ständiger Veränderung und lebenslangen Lernens.

Die Positive Psychologie bietet dafür einen fundierten theoretischen Rahmen und viele praxisnahe Methoden. Ausbilder*innen können sich daraus ihren eigenen Werkzeugkoffer zusammenstellen, um gezielt Ressourcen zu fördern und Lernprozesse zu begleiten.

Wie lässt sich „Coaching-Mindset“ mit Ausbildungsrealität vereinen – gerade wenn es um Leistungsdruck oder Konflikte geht?

SR: Natürlich ist die Entwicklung einer ressourcenorientierten Haltung ein fortlaufender Lernprozess – vermutlich sogar ein lebenslanger. Gerade in herausfordernden Situationen braucht es oft eine bewusste Entscheidung für diese Perspektive – das kenne ich auch aus eigener Erfahrung als Führungskraft.

Um darin Übung zu gewinnen, ist es hilfreich, ressourcenorientierte Werkzeuge zunächst in Regelprozesse zu integrieren. So könnten Ausbilderinnen und Ausbilder bei regelmäßigen Treffen oder Lehrgespräche gezielt eine ressourcenorientierte Frage einbauen, etwa: Was ist dir diese Woche besonders gut gelungen? Oder: Welche besondere Stärke oder Fähigkeit zeichnet dich aus? Eine Frage, die Auszubildende sich auch gegenseitig beantworten können.

Viele Ausbilder:innen wünschen sich konkrete Methoden. Haben Sie Beispiele für positive Interventionen, die einfach und wirksam sind?

SR: Anschaulich finde ich das österreichische Good-Practice-Projekt „Welcome to Reallygoodlife“ der ALPLA Werke Alwin Lehner GmbH & Co KG gemeinsam mit der Akademie für positive Psychologie (ALPLA). In 2022 haben sie mehrere positiv-psychologische Methoden für die Ausbildungspraxis erprobt und erfolgreich umgesetzt – beispielsweise:

Three Blessings: Was war mein Highlight diese Woche? Wer hat mich begeistert und inspiriert? Was hat mich diese Woche zum Lachen gebracht? In dieser Übung erhalten Auszubildende die Aufgabe, während einer Ausbildungwoche täglich drei positive Erlebnisse zu notieren, für die sie dankbar sind. Diese einfache Übung stärkt den Blick für das Gelungene und fördert ihre Resilienz durch positive Emotionen.

Best Possible Self: Was ist meine Superheld:innen-Kraft? Wie kann ich diese Kraft in der Ausbildung einsetzen? Was kann ich damit erreichen und umgesetzen?

In dieser Reflexionsübung setzen sich Auszubildende mit ihren Stärken und Talenten auseinander und reflektieren, wie sie diese gezielt in der Ausbildung einsetzen können. Diese Übung stärkt ihr Selbstvertrauen und fördert ihre Motivation zum Lernen.Bergmetapher: Spannend finde ich auch Imaginationsübungen, um die Stimmung zu verbessern und Stress zu reduzieren. Beispielsweise können Ausbilder:innen die Bergmetapher nutzen, um Auszubildenden verständlich zu machen, dass Herausforderungen ein Teil des persönlichen Entwicklungswegs sind. Nach dem Zürcher Ressourcenmodell (ZRM) von Dr. Maja Storch und Dr. Frank Krause können positive innere Bilder nicht nur die Verarbeitung von Informationen unterstützen, sondern auch das Selbstmanagement von Auszubildenden fördern. Gerade in herausfordernden Situationen wirken Metaphern entlastend und dienen als wirkungsvolle Erinnerungshilfen im Alltag.

Die Positive Psychologie stellt einen vielseitigen Werkzeugkoffer an praxistauglichen Tools bereit, die sich leicht in den Ausbildungsalltag integrieren lassen. Sie stärken die individuelle Entwicklung und unterstützen Auszubildende dabei, ihre Entwicklungsaufgaben besser zu meistern. Zudem fördern sie eine positive Beziehung zwischen Ausbilder:innen und Auszubildenden und tragen so zur langfristigen Bindung an den Ausbildungsbetrieb bei.

Welche Rolle spielt das soziale Miteinander (z. B. Beziehungsgestaltung, Wertschätzung) für eine positive Ausbildungskultur?

SR: Im PERMA-Modell der Positiven Psychologie ist der Aufbau tragfähiger Beziehungen ein zentraler Faktor für das Wohlbefinden und die Entwicklung von Auszubildenden. Eine positive Ausbildungskultur stärkt nicht nur das soziale Miteinander, sondern auch das Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten – besonders in herausfordernden Lernphasen.

Prof. Jane E. Dutton, Mitbegründerin der positiven Organisationslehre, betont, dass emotionale Verbundenheit entscheidend für die Qualität zwischenmenschlicher Beziehungen ist. Sie entsteht durch gegenseitige Wertschätzung, gemeinsame Erlebnisse oder durch spielerische Elemente, die Freude und Nähe fördern. Ressourcenorientierte Übungen wie die „Ressourcendusche“ können solche Momente gezielt unterstützen, z. B. mit Fragen wie: Warum arbeitest du gerne mit mir zusammen? Was ist dir in der letzten Zeit besonders gut gelungen?

Auch Prof. Dr. Klaus Grawe, der das Konzept der Ressourcenaktivierung im Rahmen seiner Allgemeinen Psychotherapie maßgeblich geprägt hat, betont die Bedeutung der Beziehungsqualität als einen von fünf zentralen Wirkfaktoren in herausfordernden Entwicklungsprozessen. Eine ressourcenorientierte Haltung kann Ausbilder:innen dabei unterstützen, tragfähige Beziehungen zu gestalten. Ihre volle Wirkung entfaltet Ressourcenorientierung insbesondere dann, wenn eine wertschätzende und vertrauensvolle Beziehung besteht.

Wie kann man als Ausbilder:in Resilienz und psychisches Wohlbefinden der Jugendlichen aktiv fördern, ohne therapeutisch zu arbeiten?

SR: Das ist eine wichtige Frage – mit klaren Grenzen zur therapeutischen Praxis. Zur Orientierung nutze ich die Prinzipien der Mental Health First Aid (MHFA)-Initiative, die Laien befähigt, Erste Hilfe bei psychischen Krisen zu leisten. Ausbilder*innen sind nicht dafür zuständig, psychische Erkrankungen zu diagnostizieren oder zu behandeln.

Sie können jedoch positive Rahmenbedingungen in der Ausbildung schaffen, achtsam zuhören und bei Bedarf auf geeignete Hilfsangebote verweisen. Eine ressourcenorientierte Haltung hilft dabei, sensibel auf Anzeichen von Überlastung zu reagieren und die Ressourcen der Auszubildenden zu fördern. So entsteht ein unterstützendes Umfeld, das das psychische Wohlbefinden stärkt – ganz ohne therapeutisch zu arbeiten.

Was braucht es, damit eine Kultur des Gelingens in einem Ausbildungsbetrieb langfristig Bestand hat?

SR: Ein Ausbildungsbetrieb, der eine Kultur des Gelingens lebt, ist für mich eine Organisation, die junge Menschen nicht nur ausbildet, sondern sie ermutigt, unterstützt und befähigt – und zwar über die reine Leistungsorientierung hinaus. Im Zentrum steht die Förderung persönlicher Entwicklung und die Stärkung individueller Potenziale.

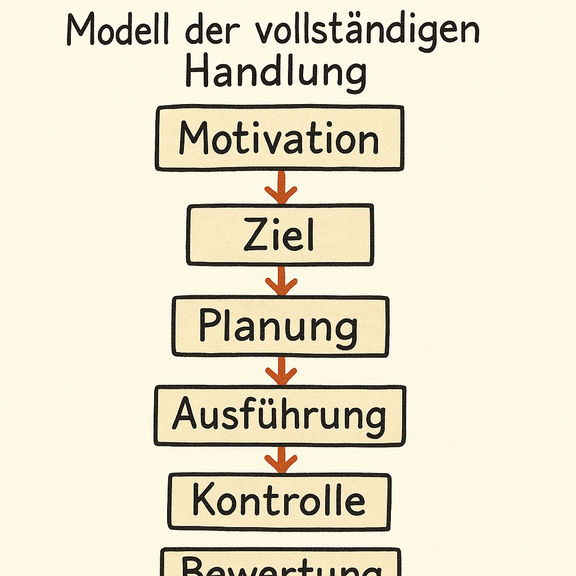

In meinem Promotionsprojekt habe ich gelernt, dass Lernförderlichkeit nicht allein durch die Ausprägung einzelner Ressourcenfaktoren entsteht. Entscheidend für die berufliche Entwicklung ist vielmehr, dass Mitarbeitende Zugang zu vielfältigen Ressourcenquellen haben. Im digitalen Arbeitskontext haben sich in meiner Forschung folgende Dimensionen eines mitarbeiterbezogenen Ressourcenrepertoires herauskristallisiert – beispielsweise:

Ressourcen innerhalb der Person – z. B. Fachwissen und Selbstwirksamkeit, Sinnhaftigkeit der beruflichen Entwicklung sowie Zuversicht

Ressourcen in der Arbeitsaufgabe – z. B. Gestaltungsfreiheit in der Arbeit sowie Identifikation mit der Arbeitsaufgabe

Ressourcen im sozialen Umfeld – z. B. praktische Unterstützung von der Führungskraft, Ermutigung und Wissensweitergabe durch Kolleg/innen oder berufliche Netzwerke, Unterstützung von Freunden und Familie

Ressourcen in der Organisation – z. B. mitarbeiterfreundliche Personalservices, Arbeitsplatzsicherheit und Fort- und Weiterbildungsangebote

Ressourcen in digitalen Technologien – z. B. leichte Bedienbarkeit, Erlernbarkeit und transparenter Datenumgang

Eine Kultur des Gelingens entsteht nicht zufällig – sie wird aktiv gestaltet. Die fünf Ressourcenkategorien zeigen, wie vielfältig die Ansatzpunkte dafür sind, damit Auszubildende sich positiv entwickeln und ihr Potenzial entfalten können.

Welche Veränderungen wünschen Sie sich für die Zukunft der Ausbildung – gerade im Hinblick auf mehr Menschlichkeit, Sinn und Freude am Lernen?

SR: Die Ausbilderinnen und Ausbilder, die ich bisher kennenlernen durfte, zeichnen sich durch ein bemerkenswertes Engagement und viel Empathie aus. Sie begleiten junge Menschen mit großer Motivation in ihrer beruflichen und persönlichen Entwicklung.

Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte – wenig überraschend – dann wäre es, dass ressourcenorientierte Praktiken stärker in den Ausbildungsalltag integriert werden.

Die DIHK-Ausbildungsumfrage zeigt: Der Mangel an geeigneten Bewerber:innen nimmt weiter zu. Eine ressourcenorientierte Haltung kann helfen, auch junge Menschen zu fördern, die auf den ersten Blick vielleicht nicht alle Anforderungen erfüllen. Studien von Prof. Dr. Kim Cameron zeigen, dass positive Führung nicht nur das Wohlbefinden von Mitarbeitenden stärkt, sondern auch deren Leistungsfähigkeit deutlich verbessern kann. Wenn Ausbilder:innen junge Menschen mit einer ressourcenorientierten Haltung begleiten, fördert das die Freude am Lernen und schafft die Grundlage für individuelle Erfolgsgeschichten.

Haben Sie ein persönliches Motto oder eine Erfahrung aus der Positiven Psychologie, die Sie besonders geprägt hat?

SR: Mein persönliches Motto lautet „BWL mit Herz“. Für mich bedeutet das, den Menschen in den Mittelpunkt wirtschaftlichen Handelns zu stellen – gerade in Phasen der beruflichen Entwicklung. Es war mir immer wichtig, Menschen, Teams und Organisationen in ihren Veränderungsprozessen begleiten – mit einem Blick für das, was bereits da ist, damit Mut entsteht, neue Wege zu gehen.

Die Positive Psychologie bietet mir hierfür ein theoretisch fundiertes Rahmenwerk und einen praxisnahen Werkzeugkoffer. Sie hilft, gerade in herausfordernden Situationen den Blick zu weiten und Möglichkeiten zu erkennen, die im Problemkontext oft verborgen bleiben. So entstehen nachhaltige Lösungen, die nicht nur wirtschaftlich sinnvoll sind, sondern sich auch durch Menschlichkeit auszeichnen.